肝製造膽汁,膽汁在膽囊儲存再釋放到腸乳化脂質,使大分子變成小分子。

若切除膽囊後,乍看肝臟膽汁還是能分泌,但膽汁變成無時無刻流到腸道,而非進食時膽囊收縮一次性釋放。

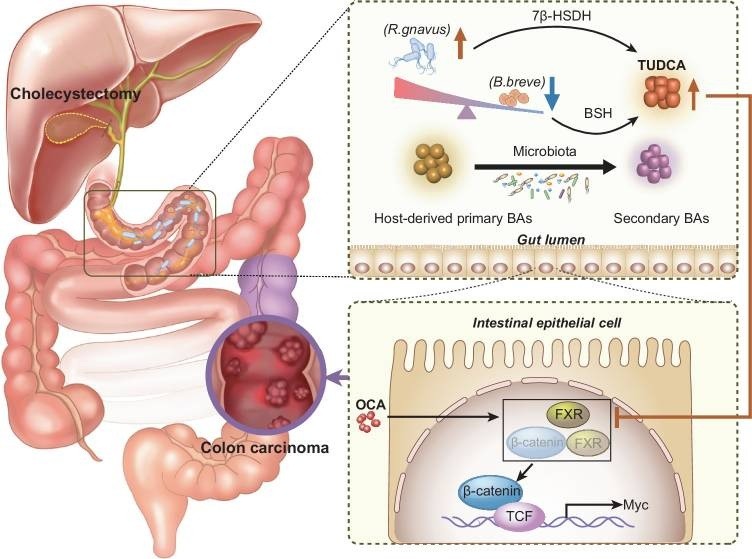

醬改變反而影響腸道菌消長,無論在人與鼠膽囊切除,學者發現雙歧桿菌屬 𝘉𝘪𝘧𝘪𝘥𝘰𝘣𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳𝘪𝘶𝘮 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 會減少,瘤胃球菌屬 𝘙𝘶𝘮𝘪𝘯𝘰𝘤𝘰𝘤𝘤𝘶𝘴 𝘨𝘯𝘢𝘷𝘶𝘴 則增加。他們會對人類 GUDCA 或小鼠 TUDCA 這類與胺基酸結合的膽鹽 (膽汁中其一成分) 動手動腳:

雙歧喜歡低濃度膽鹽環境,很會分解他們。瘤胃對膽鹽耐受性很好,也會促進 GUDCA/TUDCA 合成。

當雙歧減少、瘤胃增加,讓腸道冒出高濃度 GUDCA/TUDCA ,使腸細胞 FXR 轉錄因子和 β-catenin 蛋白調控大亂,下游 c-Myc 等致癌基因開始表現。

結果劈哩啪啦稀里嘩啦,腫瘤跟失控增生細胞們開始陸續長出,大腸癌就醬發生。

有趣的是為驗證有菌在搞鬼,學者將切膽囊鼠與對照一起養,鼠會彼此接觸到對方糞便,菌群交流後反而切膽囊鼠病情減緩。

這也證實膽汁濃度與菌交互關係缺一不可~

這是上禮拜熱騰騰的文章,不過這篇篇幅多到像是在看一本小說……

每次看到文章中附上一張卡通版因果途徑大圖,就有種研究人員真的很認真在一邊說故事,一邊又嚴謹驗證每個故事劇情都是真實發生,散發出專業的帥氣感。

Reference:

Tang, B., Li, S., Li, X., He, J., Zhou, A., Wu, L., … & Yang, S. (2025). Cholecystectomy-related gut microbiota dysbiosis exacerbates colorectal tumorigenesis. Nature Communications, 16(1), 7638.

本篇同步刊載於 Threads:

PetSci 毛怪實驗紀錄簿 (petsci_note)