育有小孩的國王企鵝 (𝘈𝘱𝘵𝘦𝘯𝘰𝘥𝘺𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘤𝘶𝘴) 遇到危險時,會選擇保小孩還是保大鵝?

為回答這問題,學者選擇近南極都是企鵝的無人島 (Archipel Crozet),並以人類能接近企鵝的最短距離等,量化評估 498 隻企鵝,嗯……科學家真皮。

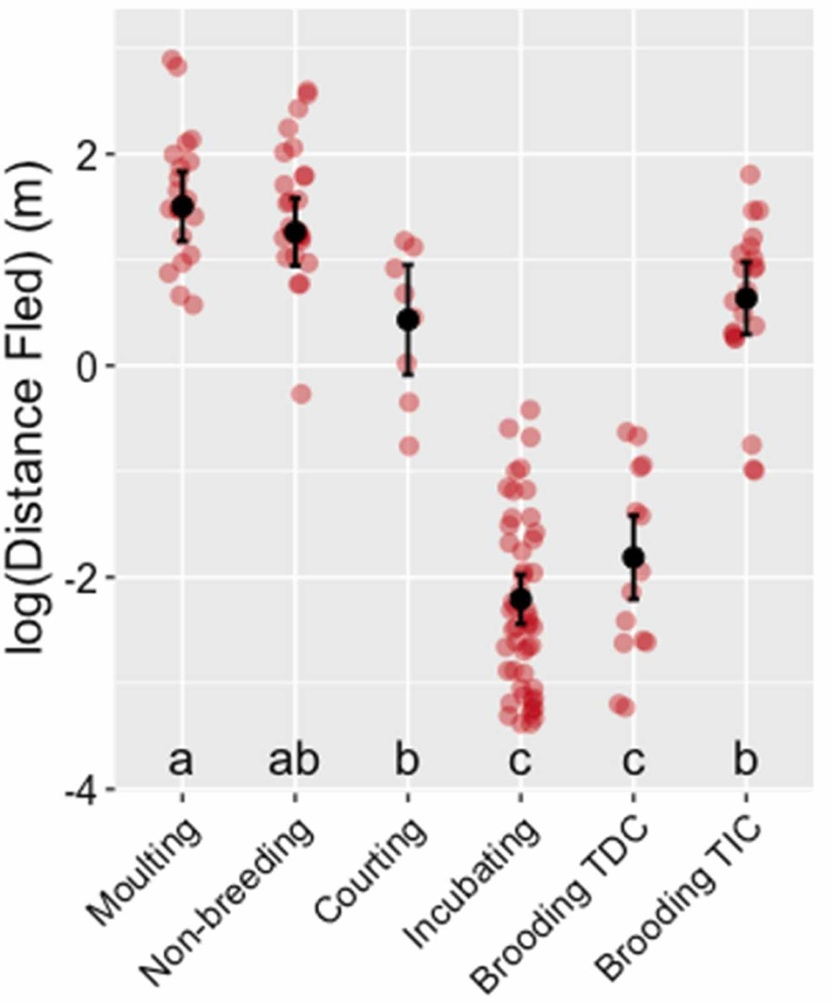

將成年企鵝分成非繁殖期、求偶、定居、孵蛋、育雛階段,不同階段緩緩靠近企鵝們,計算被企鵝警覺彼此的最短距離 (Alert Distance) 以及企鵝逃了多遠 (Distance Fled, 簡稱 DF) 等指標。

發現非繁殖期企鵝,在離很遠時就會逃跑,畢竟沒有顧慮~

一但有了小孩,繁殖期企鵝孵蛋與育雛時,DF 值就會大幅減少,有不得不逃的感覺。但只要小企鵝毛長到不需要依靠父母體溫保暖 (出生 > 30 天),其 DF 值又會提高,溜得程度和沒小孩差不多。

有趣地方在於繁殖季末期才孵蛋的父母,因季節食物源會讓小孩平安長大機率低,遭遇危險時,父母也會傾向提早棄小孩逃離,代表企鵝其實心裡也有底,這批成功率不高。

498 隻受驚企鵝表示:首先 我沒有得罪任何人

本篇研究是在驗證一個假說:面對天敵時,親鳥需要權衡要逃離還是保護後代,這取決當下後代的價值與未來是否有重新繁衍的機會,當雛鳥成功茁壯機率越高,親鳥會傾向更照顧雛鳥而非放棄,稱為雛鳥價值假說 (Brood value hypothesis)。

附圖橫軸為各生命階段,縱軸為逃離距離對數,可以發現孵蛋與 TDC (<30 天的小企鵝) 距離較短,TIC (出生 >30 天) 則較長:

在此感謝 Sandy 幫忙找文獻~

我真心覺得這批科學家肯定因為很尬意企鵝,想靠近但需要個好理由,於是很聰明想出能接近一堆企鵝,又能發 Paper 這一舉兩得的計畫……

Reference:

Hammer, Tracey L., et al. (2025). Life history stage effects on alert and flight initiation distances in king penguins (Aptenodytes patagonicus). Behavioural processes, 226, 105166.

Photo: Phillip Colla

本篇同步刊載於 Threads:

PetSci 毛怪實驗紀錄簿 (petsci_note)